始まりの始まり

私とおわら風の盆との関りは2014年に始まる。前年大学のクラス会幹事を任され、私の知人(小・中学の同級生)がやっている北アルプス白馬のペンションに泊まり、少し足を延ばして八尾の石垣・諏訪町の街並みを見学する計画を立て、その下見に訪れたのがきっかけである。当初はおわら風の盆などは念頭に微塵も無かった。

運命の出会い

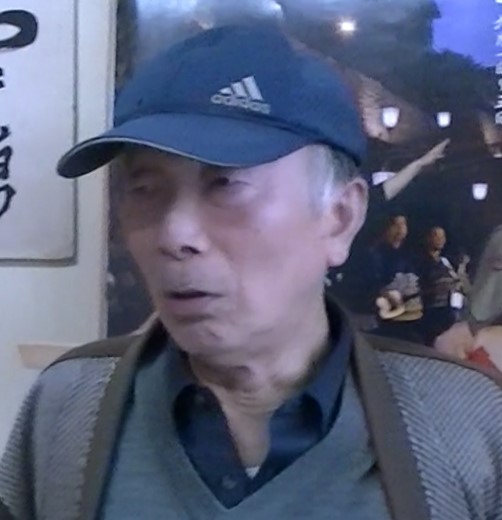

連休明けの5月6日朝6時に現地到着、井田川沿いの町民広場に駐車し、1時間かけて有名な石垣や日本の道百選に選ばれた諏訪町などを見学し、駐車場へ戻る道のり、玄関先で煙草を吸っている方に朝の挨拶をした所、会話が進みそれから2時間ほど八尾の街を案内していただいた。

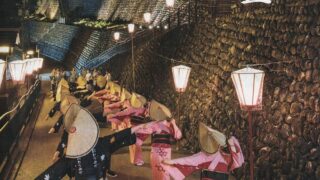

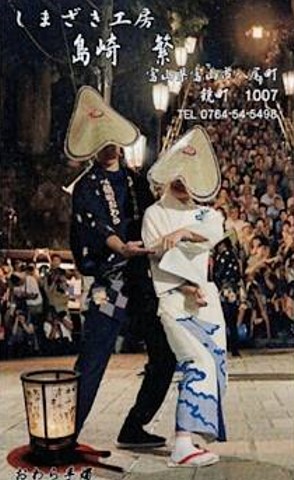

お住いの西新町から越中八尾観光会館(曳山展示館)、芸子の街鏡町、鏡町のおわら風の盆の舞台となるおたや階段、おたや階段直近の島崎建築の家では玄関先でご主人の島崎さんと出合い、見ず知らずの私を家の中に案内してもらい、更にお茶までいただいた。ご主人の自慢は特許取得の手持ち行燈で、店内には風の盆関連の物がずらり展示されていた。

宮田旅館

おたや階段を上り老舗の宮田旅館で、またまた宮田旅館のご主人に紹介された。その時は単に老舗の旅館と受け止めるに過ぎなかった。

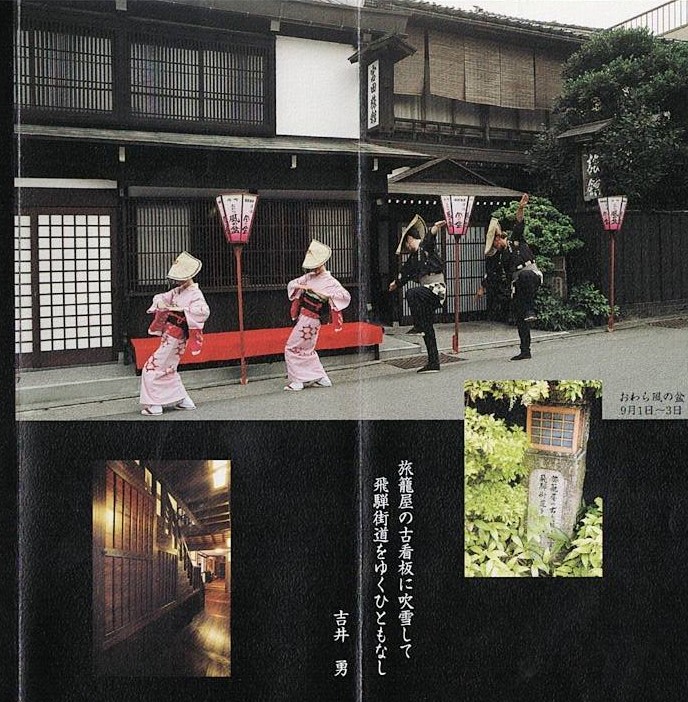

おわら風の盆中興の祖と言われる川崎順二が手掛けたころは若い娘さんは踊っていなかったところ、川崎順二の娘や宮田旅館の女将を踊らせて、今の姿に作り上げたとのことである。

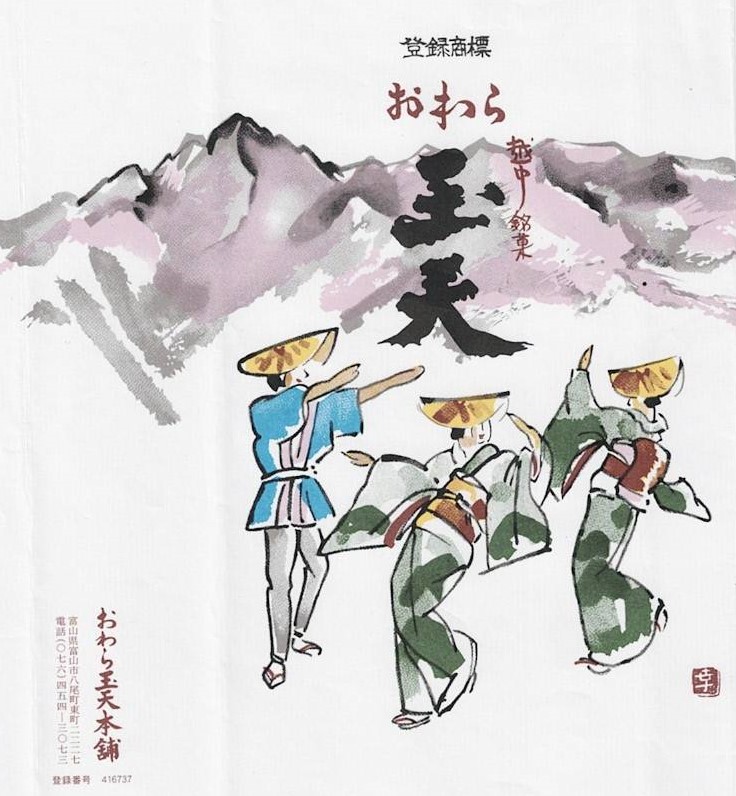

宮田旅館のご主人や成瀬さんから紹介された【おわら玉天】は独特の食感を有する銘菓で、私の定番の土産物となっている。

昨年(2024年)も買おうとしたところ、後継ぎがいないことで閉店になっており残念でたまりません。

街並み散策・風の盆恋歌・成瀬様の正体

聞名寺境内、おわら風の盆資料館、諏訪町入口の日本の道百選の標識、八尾諏訪社を経て、諏訪町本通から坂上を見上げると昔の面影を保つ家並みが両側に圧倒的な迫力で存在した。途中風の盆恋歌の作者高橋治が通った喫茶店にも入りコーヒーも飲んだが場所がどこだか思い出せない。

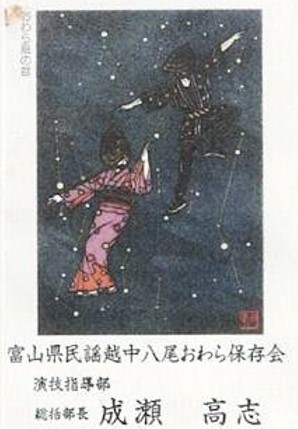

養蚕宮、若宮八幡社を最後に案内人の自宅に戻りご自宅を拝見、そこにもおわら風の盆関連の物がぎっしりと飾られていた。案内の途中、道ですれ違う人が誰でも挨拶をするので、この人ただ物ではないと感じていたが、最後に自己紹介されびっくりした。成瀬高志様と言い、なんとおわら風の盆保存会の演技指導部長とのこと。そんな人がよくも見ず知らずの私を2時間もかけて八尾の街を案内してくれたものだ。不思議なご縁をつくづく感じる。

おわら風の盆と竹久夢二

竹久夢二のお孫さんである、みなみさんから是非おわら風の盆を観たいといわれ、計画したがコロナ禍で残念ながら中止となってしまった。その際調べていくうちに昭和4年8月11日に開かれた「郷土芸術小原節保存会設立総会」に来賓として竹久夢二、翁久允(竹久夢二とともにアメリカ旅行)が招待され、翁久允の出席は確認されているが、竹久夢二の出席は確認されていないとのこと。最近参加している竹久夢二研究会の一員としてはここでも人との不思議な繋がりを感じる次第である。

西荻窪商店街で竹久みなみさんと風の盆を見学

竹久夢二と林秋路

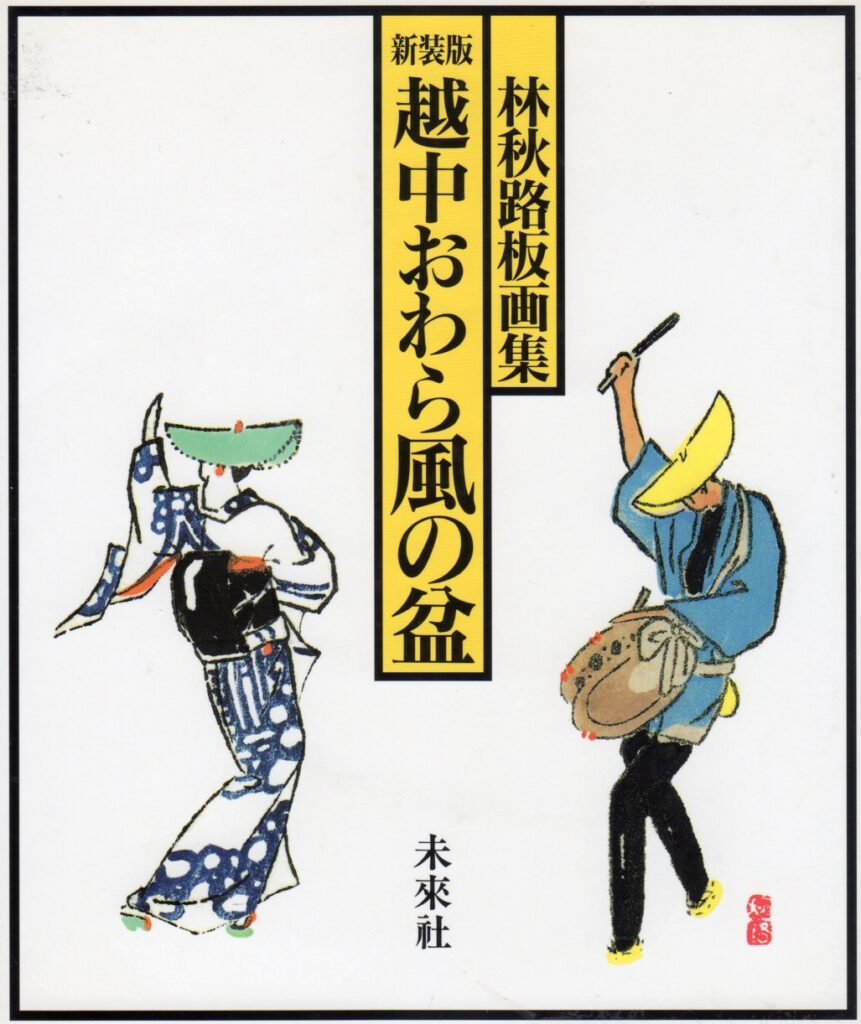

最近小・中学の同級生と会い、林秋路の板画4点を頂いた。

八尾町井田川にかかる禅寺橋の欄干に彫られた風の盆の踊り子を思い出し、さらにおたや階段直近の島崎さん宅で観た画を思い出した。

竹久夢二の美人画の作風に通じるものが在ると感じており、2人の関連も調べてみたいと思っている。

これは今までのおわら風の盆に関する私の思いを集大成しなくてはならないと感じ、今まで集めた資料の整理を始めた次第である。

大学クラス会有志による八尾訪問

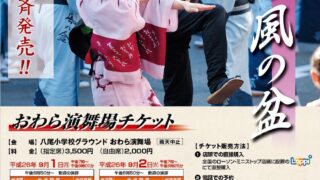

2014年は私にとって八尾を知るきっかけとなった5月の訪問に始まり、9月本物の風の盆を見学、10月に大学のクラス有志と訪問と3回も訪れた収穫の多い年だった。

10月は、大学クラス会を白馬のペンションで開催し、その後有志2家族と私の6名で八尾を訪れることとなった。1家族夫婦・ご子息の3名が私の車に同乗し、もう1家族の車と2台で八尾を訪れ、宮田旅館に1泊後、午前中まで八尾を散策後、富山駅まで送って終了となるが、八尾滞在中のほとんどを成瀬高志さんが案内をしていただいた。

後日その友人からお礼として八尾紀行文(全136ページの大作)が製本され送られてきた。

これを機にこの家族とは、私が車と運転を担当、友人が紀行文担当ということで毎年長野・富山方面に旅行を展開し、お互いにないものを補う良い意味での 【Give and take】 の関係が続いている。

彼は旅行するに際し、旅行先の資料を集め予め見所を頭に入れておき、紀行文作成時には更なる資料集めが最初の仕事のようである。

このため、出来上がった紀行文は完璧なものになり、私としては宝物に等しい存在となる。

なお、補足版「越中おわら中興の祖・川崎順二」は親友が成瀬さんに紀行文前半を送ったところ、川崎順二についてもう少し詳しく載せたらというご提案で追加されたものである。

紀行文はこちらをクリックしてください。

紀行文の著者は友人であるため制限(IDとパスワード)を設定しております。

閲覧ご希望の方は nkgws007@gmail.com まで閲覧希望と理由について記述してメールください。

★挿入されている画像の一部は【風の盆の資料】より引用しています。

おわら風の盆ガイド